快遞「內鬼」洩信息助長詐騙

租售工號換錢 根源在制度問題

近來個人信息遭洩露的問題備受關注,由此引發的騙案亦不在少數,騙徒往往利用所掌握的個人信息騙取事主的信任,再進一步展開詐騙,獲取對方的錢財等等。但歸根究柢,個人信息究竟如何遭到洩露,卻很少能查出真相,近日內地警方破獲了一起快遞洩露信息案,揭開機構洩露信息的來龍去脈。

據《央視財經》近日報道,前不久,河北邯鄲警方破獲一起非法竊取個人信息案件,一家快遞企業員工為賺取額外收入,將其所在公司的個人賬號租給不法分子,不法分子通過非法登錄快遞企業內部系統獲取客戶個人信息,又將這些信息轉賣給境外詐騙分子實施精準詐騙。

這已不是快遞行業第一次被爆出「內鬼」。2016年8月,深圳市南山區人民法院就審理了一起順豐速遞公司員工侵犯公民個人信息罪案件。據報道,這名員工通過出售公司系統的賬號密碼獲利3.8萬元(人民幣,下同),導致大量個人信息洩露。後來,這名順豐員工一審被判有期徒刑1年3個月,並處以罰金2萬元。

近年來,隨着電商行業的蓬勃發展,快遞行業也獲得了快速發展。快遞企業掌握着大量的用戶個人信息,包括姓名、地址、電話等,一旦洩露,很容易被不法分子用於實施精準詐騙、敲詐勒索等犯罪行為。為保護用戶個人信息,近年來不少快遞企業陸續推出「隱私面單」,隱去寄收件人全名、部分電話號碼等關鍵信息,受到消費者的肯定和好評。然而,如果只是對面單進行技術性處理,公司內部系統仍可以隨意登錄查詢,那麼這樣的個人信息保護舉措無異於「關前門,開後門」,給「內鬼」裏外勾結以可乘之機。

銷毀單據無法保護平台數據

從表面上看,快遞業成為用戶個人信息洩露重災區,根源在於不菲的利潤,用業內人士的話說,「出售快遞單信息,能讓這些快遞從業者從快件身上獲得的收益瞬間翻倍。」然而,如果說出一兩個「內鬼」可以歸咎於個人見利忘義、職業道德缺失,那麼一個行業頻出「內鬼」,就顯然是企業的管理制度出了問題。

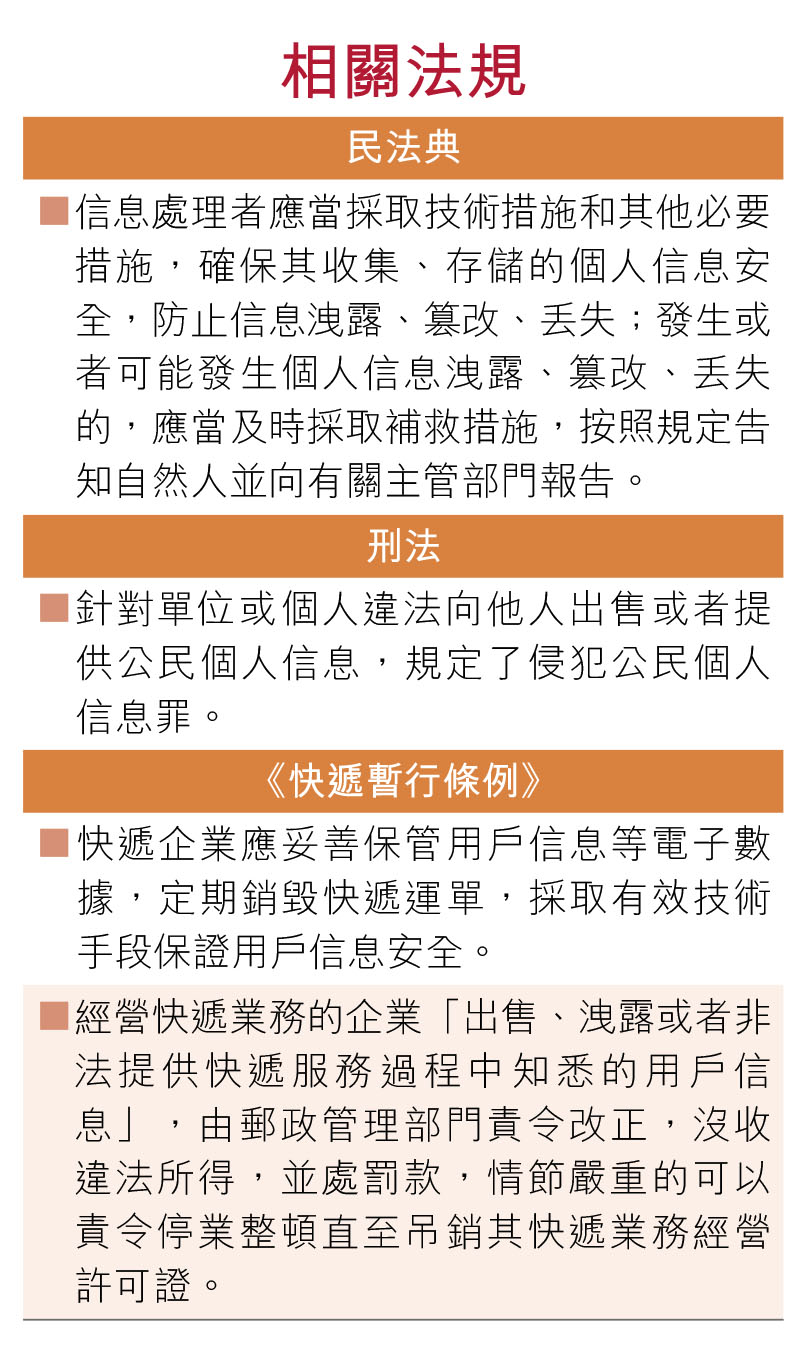

我國民法典明確規定︰「信息處理者應當採取技術措施和其他必要措施,確保其收集、存儲的個人信息安全,防止信息洩露、篡改、丟失;發生或者可能發生個人信息洩露、篡改、丟失的,應當及時採取補救措施,按照規定告知自然人並向有關主管部門報告。」2018年5月實施的《快遞暫行條例》也明確規定,快遞企業應妥善保管用戶信息等電子數據,定期銷毀快遞運單,採取有效技術手段保證用戶信息安全。由於快遞行業收集累積的用戶個人信息不僅存在於紙質面單上,很多還以數據形式存儲在相關企業的系統或平台中,如何保護這些信息的安全以及正確地被使用,就需要一系列技術和制度來實現。

一個普通員工的工號,就能輕易查詢到幾千條乃至上萬條用戶個人信息;賬號出現異常查詢後,企業內部沒能在第一時間發現並作出預警,快遞企業的安全管理無疑存在漏洞。對此,有關部門應加強監督,指導快遞企業升級安全防護技術、完善快遞運單數據管理制度,更好保護用戶個人信息。比如,快遞完成投遞後,寄收件人信息自動加密,除了用戶投訴等情況外,一般不得進行查詢。