疫下投資損手 三大學「見紅」

中大連附屬蝕逾6億最傷 浸大虧損4.2億科大2.4億

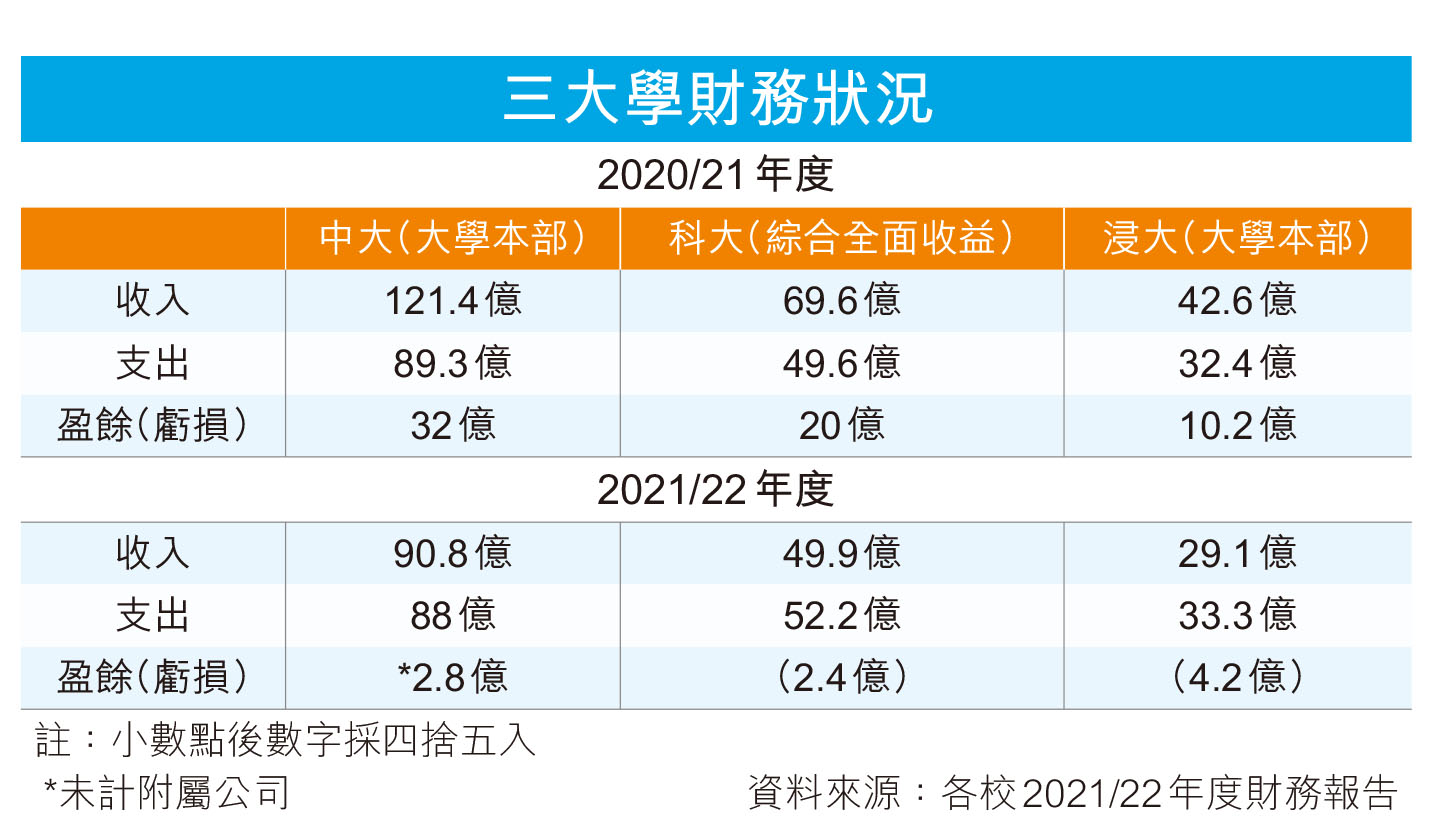

受疫情持續、環球政治及經濟等因素影響,香港多所大學財務於過去一年受到極大打擊。本報近日針對三所率先發表2021/22年度(上年度,下同)財務報告的大學進行分析,發現多校從昔日盈餘「水浸」,如今卻出現「大退潮」甚至虧損。其中香港中文大學由2020/21年度(前年度,下同)錄得32億元盈餘,至上年度只得2.8億元盈餘,若以包括附屬公司在內的大學整體計算,更錄得逾6億元虧損。香港科技大學及香港浸會大學亦分別錄得2.4億及4.2億元虧損。

利息及投資收益本應是各間大學的盈餘主要來源,如今卻成了拖累各校財務的最主要原因。對比前年度及上年度的情況,以中大為例,「利息及投資淨收益」原本高達22.5億元,不過於最新一份財務報告中,卻錄得將近6億元虧損。科大方面,該項目亦由18億元收入,變成損失約6.7億元;浸大亦由本來錄得8.7億元利息及淨投資收入,下滑至6億元虧損。

中大收「捐款」 勁跌近六成

另一方面,個別院校在「捐贈及捐款」收入方面亦明顯減少。中大由前年度錄得11.6億元相關收入,到去年度只錄得約4.67億元,跌幅近六成;浸大亦由2.46億元的捐款及慈善捐贈,縮減至1.89億元,下跌23%。唯獨科大在外界捐贈方面不跌反升,從1.39億元升至2.34億元,對比同期增加了9,500萬元。

中大財務報告解釋,基於滯脹壓力、地緣政治危機和金融市場波動,為全球經濟復甦帶來直接的衝擊及變數。大學在這些不利因素下亦不能倖免,從去年創下投資回報的歷史新高,逆轉至今年錄得中度虧損。科大財務報告亦指,虧損主要來自緊縮性貨幣政策及地緣政治因素而帶來的重大投資損失。

浸大財務報告顯示,年度虧損的原因是年內金融市場惡化,而大學的教學、學習及科研成本增加,主因是隨着疫情漸趨穩定,研究項目及活動重啟所致。教學和研究活動回復正常,需購置更多設備,故折舊費用有所增加。此外,恢復面授課程後,學生活動及學生交流計劃增加,以及2021/22年度頒授更多獎學金,學生及一般教育服務的成本亦有所上升。